一、起局:从产品到资本的转向

故事要从 2010 年说起。那一年,中国的互联网格局初定。BAT(百度、阿里、腾讯)三强鼎立,智能手机刚刚普及。雷军创立小米时喊出:“为发烧而生”的口号,靠的是互联网思维——快、薄利、粉丝化。

但到了 2016 年左右,手机红利见顶,供应链趋于饱和。他意识到:“产品”已不是唯一切入口,供应链、资本、生态、场景才是决定胜负的棋局。于是,他并没有像传统手机厂商那样只专注于“新品+发布会”,而是建立起一整套资本+产业+生态的布局模式。换句话说,他画了一个棋盘:哪里是主战区、哪里是补给线、哪里是战略侧翼。然后,他依次在三个平台布兵、吃点、扩大空间。

小米的快速生长简史

|

|

|

|

|---|---|---|

| 2010年 |

|

|

| 2010年 |

|

|

| 2011年 |

|

|

| 2014年 |

|

|

| 2021年 |

|

|

| 2024年 |

|

|

| 2025年 |

|

|

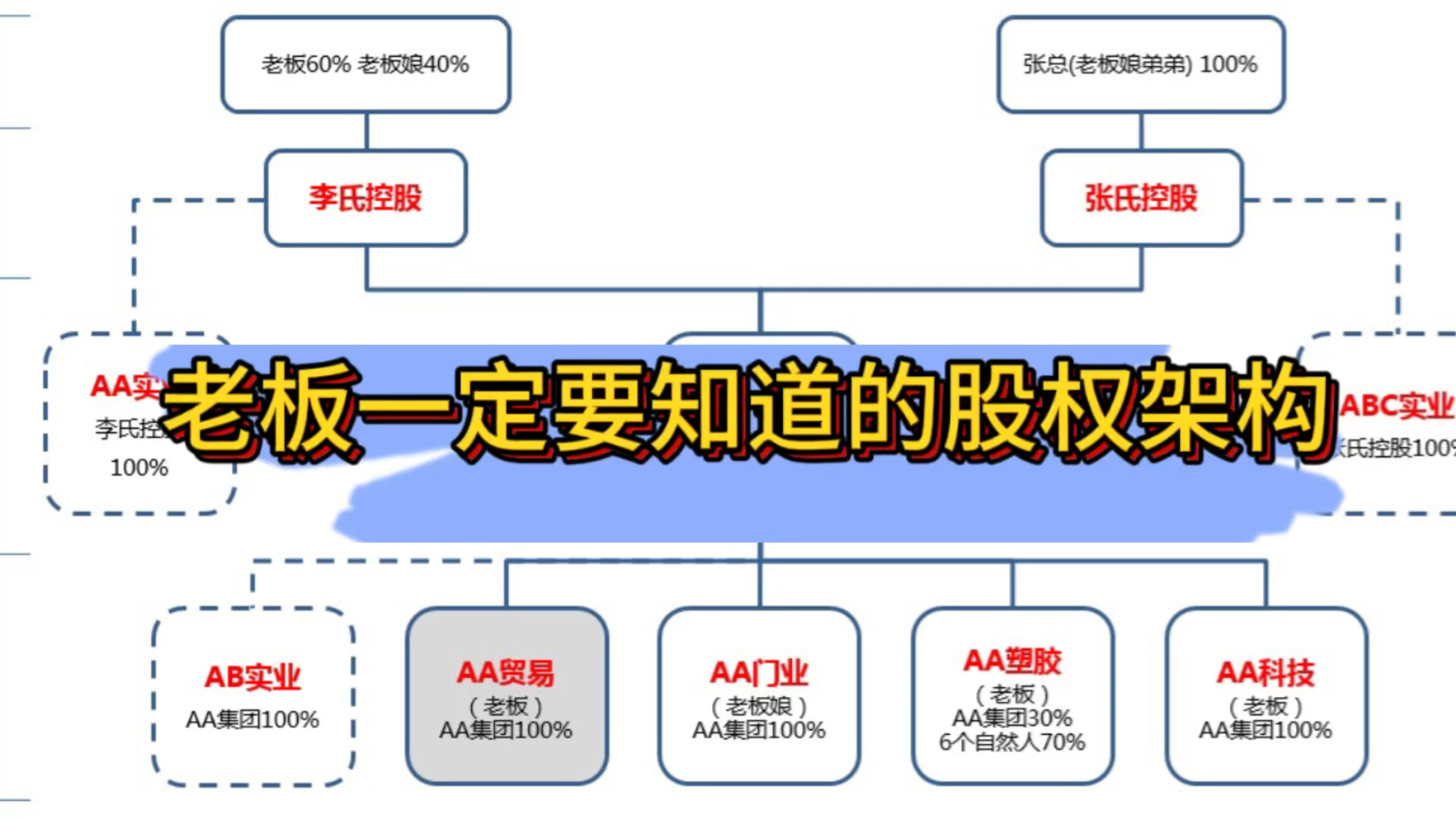

二、雷军的投资棋盘:三大阵地

|

|

|

|

|

|---|---|---|---|

| 顺为资本 |

|

|

|

| 小米产业投资基金 |

|

|

|

| 小米长江产业基金 |

|

|

|

1️⃣ 顺为资本:雷军的“前端雷达”

-

成立时间:约 2011 年。

-

定位:早期科技创业 + 风口赛道布控。

-

功能:雷军“扫路”的平台,负责发现未来可能成为小米生态新战场的技术、公司、趋势。在风口还没刮起来前,先插上旗。

-

代表项目:

-

字节跳动(2012年天使轮2%股权,回报超千倍)

-

蔚来汽车(NIO)——供应链与智能座舱合作

-

石头科技(2014年天使轮,借小米渠道崛起)

-

九号公司(平衡车龙头,与小米汽车互联)

-

清环聚能(核聚变能源项目,预计2027年能量增益10倍)

-

-

战略意义:为小米生态提供“技术前瞻+资本试验田”,哪里有机会,就在那里埋个伏兵。

2️⃣ 小米产业投资基金:打通供应链

-

成立时间:约 2017 年。

-

定位:围绕小米主战场(智能手机/智能硬件/汽车)进行产业链补强。

-

功能:当前哨点走通、但供应链或核心技术薄弱时,产业投资基金出手,入股供应链公司、推进定制、并拉入小米体系。

-

代表项目:

-

比亚迪半导体(电机芯片)

-

地平线(自动驾驶芯片)

-

基塔半导体(车规级MCU,投资80亿元)

-

黑芝麻智能(自动驾驶SoC)

-

效果:增强小米的“供应链话语权”,把趋势变为现实,做“工业协同闭环”。

3️⃣ 小米长江产业基金:重炮阵——“打新能源车这场硬仗”

-

成立时间:约 2017 年。

-

定位:新能源汽车、智能驾驶、电池、电机这些重资产战场。

-

功能:专打“人—车—家”这一最重的生态战场。

-

作用:让小米不仅是“手机/硬件战队”,而是真正进入“新能源车大格局”与“重资产游戏”中。

-

代表项目:

-

宁德时代(战略股东)

-

蜂巢能源(短刀电池)

-

蔚蓝新能源(半固态电池)

-

法恩莱特(电解液材料)

-

-

结果:构建了从电池→芯片→整车的一体化投资版图,使小米造车从立项到量产仅用三年,缩短传统车企研发周期的一半。

这条线是雷军棋局中最“烧钱”的一环。

但通过资本穿透,他实现了“投资即自研”的局面——

你以为他只是投资,其实那是未来的自家零件工厂。

三、雷军的“整合棋法”

到这里,雷军的棋盘已经铺好。

接下来是他最擅长的——“连线”。

这套棋法可以总结成一句话:

“别人在拼产品,雷军在拼系统;别人打单点突破,他打生态并购战。”

让我们拆成四步看:

🧩 第一步:发现风口(由顺为出兵)

先埋点——看到赛道初动。

例如自动驾驶芯片、电动车电池、机器人、AI公司。

🧩 第二步:资本试水(用顺为或产投入股)

通过资本了解技术、掌握供应链,拿到议价权。

🧩 第三步:渠道导入(用小米集团生态落地)

用米家/小米商城/HyperOS 等渠道资源快速放量。

石头科技、九号公司、米家智能家电,都是这样“爆出来”的。

🧩 第四步:营销放大(讲故事 + 技术洗白)

等资本、供应链、场景都铺好之后,雷军就会亲自出场“讲故事”。

他最擅长的不是研发产品,而是研发营销。

先说技术。

他投资的那些公司,比如芯片、电机、电池、摄像头、算法厂,其实很多并不是小米自己造的。但等技术成熟、能量产,他就会在发布会上说:“这是我们自研的核心技术。”实际上,这种“自研”,就是“我投了,所以我说是我家的”逻辑。严格意义上,这叫“技术归属模糊化”,是资本整合的一种常见洗白手法。

接着是营销。

他会把这些“技术成果”包装成“自主创新、国产崛起、工程师精神”等故事。

发布会灯光一打,数据一亮,故事就成了“民族骄傲”。

买来的技术被情怀洗白,整合的成果被讲成突破。

最后是流量循环。

故事一火 → 股价上涨 → 估值提升 → 可以再融更多钱 →

有了钱再去投更多公司 → 技术链更大 →

下次发布会又能讲出“新突破” → 再涨一轮估值。

这一套循环就像棋局最后的“连杀”——

资本变技术,技术变故事,故事变流量,流量变估值。

而这,就是雷军真正的高明之处。

别人靠技术活,他靠营销杠杆;

别人造产品,他造信仰。

所以雷军的赢是“系统化赢”而不是“偶然赢”,而且赢得快!

同时这也是为什么我们会在网上看到“他想做什么之前就去拜访友商”、“一些友商用‘偷’这个字眼的评价”。

四、雷军的模式为什么能成功,又为什么让人警惕!

这套玩法让他成为中国最聪明的商人之一,却也让“聪明”成了最大的争议。

首先,它成就了资本、供应链和短期效率:

8年做到世界500强,手机稳居世界前三,这个傲人的成绩确实让中国制造更整齐地跑了起来,在全球竞争里显得“跑得快、成体系”。

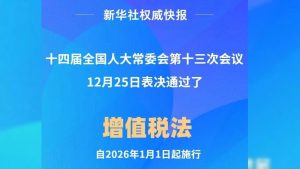

但同时,它伤害了原创者、消费者与行业信任:

原创者被并入资本版图,技术失去了署名,行业被速度裹挟,越来越少人愿意耐心做“从0到1”的事。

表面上,小米让消费者“花更少的钱,买更好的体验”,但实质上,这便宜是因为售后缩水、质量打折的风险延后;这种模式会让公众误以为“技术突破无处不在”,其实很多“自研”“原创”“全球首创”都只是资本整合后的包装。直到今天我们发现,所谓的共创、发烧,其实是“圈养信仰”。需要掌声的时候,灵魂人物风流倜傥,但当多起涉及人身安全的事故之后,却沉默不语,在如此巨大的舆情压力下,他依然选择沉默,却留下法务在忙里忙外!

所以,雷军赢在体系,输在敬畏!

他改变了一个行业的节奏,但也让人开始怀疑,这个“速度”里究竟还有多少坑!

这套系统让资本富有,让制造繁荣,让品牌辉煌——

但也让真相变得昂贵,信任变得稀缺。

五、被“黑”?委屈吗?

有人说小米遭黑,就是因为发展的太快,动了别人的蛋糕,潜台词就是友商嫉妒搞恶性竞争。但真的是这样吗?

一、他确实“动了别人的蛋糕”,但动的不是技术,而是营销。

小米崛起时,动的不是谁的“技术蛋糕”,而是品牌营销和市场空间。

雷军的打法是:

用别人辛苦十年建立的信任感,

搭上性价比和情绪化的营销,一下子收走大众注意力。

他对标苹果、华为、特斯拉,这不是“技术较量”,而是讲故事抢夺。

苹果代表“极致体验”,华为代表“国家骄傲”,特斯拉代表“未来科技”。

雷军借这些叙事,把“小米”包装成三者的混合体:既民族、又科技、又年轻。

从商业上看,这其实聪明;

从产业生态看,这是“抽血式增长”——他吸收的是市场信任,而不是技术壁垒。(这也是为什么,董明珠曾坚定地说过:“我不用看他,我和他不是一个层次的”。因为格力是技术突破型企业)

二、所谓“被黑”,其实是“信任账单到期”

很多人说小米“被黑”,其实不是黑,而是过去欠的信任债在补课。

当一个企业靠高情绪、高营销冲到巅峰,后面就会有反噬期——

消费者开始要“兑现”,

同行开始要“较真”,

媒体开始要“对比”。

所以,不是小米突然被针对,而是信息透明时代,没有谁能永远靠情绪吃饭。

三、粉丝文化的“倒挂”:护的不是品牌,是信仰

如今的米粉和当年的果粉不同。

果粉守护的是价值观——创新与美学,乔布斯在临死前因为氧气面罩不好看拒绝佩戴!这种对设计的执念甚至穿越生死,所以才有苹果的经典;

米粉守护的是“被理解的自己”——那种“我买得起又不丢面”的心理认同。

所以,当这种身份被质疑,粉丝们的防御不是理性,而是本能。

于是,“只要说小米不好,就去干华为”这种逻辑就出现了,别人都这样为什么只说小米!为什么!因为小米制造假信仰!

四、雷军的真正问题:不是做得快,而是太精致

雷军的“问题”在于他太完美、太自控。

他像算法一样经营品牌,每一步都算准,每一个话术都打磨,每一个镜头都精准。

但孰能无过呢?乔布斯、马斯克的抓马、疯狂、固执,反而让他们更像“人”,粉丝们同哭、同笑、看戏、说戏、骂戏样样不差!

雷军把“品牌”做成了“剧本”,却忘了人们最终相信的,是“事实”!

六、为什么小米从“追随”到“引领”,会翻车?

雷军这次的翻车,不在于造车,而在于想当领袖,却依然用追随者的思维。

小米的成长史,本质上是一部“精准模仿 + 快速整合”的成功范本。

从 MIUI 到手机、从生态链到汽车,小米的打法一贯是——

别人趟出路,我就顺势提速;别人花十年验证,我三年复刻优化。

这种模式在“追随时代”是优势:速度快、风险低、叙事强,靠着参数对比和价格差就能赢得市场。但当雷军喊出“要从追随走向引领”时,问题就来了。

引领意味着前面没人可抄,没人可比,也没有现成的故事可蹭。这对一个靠“对标”思维长大的公司,是基因级的断层。换句话话说他的基因里就没有创新,怎么引领呢?

你看他选择的发布时间——跳过 16、改发 17,

就是典型的“蹭苹果节奏”的惯性操作。

连造车都绕不开“对标特斯拉”“超过保时捷”,

那种“非要有个参照物”的执念,其实暴露了小米一直没能建立真正的“原创信仰系统”。

引领,需要承担风险、承担社会责任、承担行业标准的制定;

而小米最擅长的,是在既有标准下打极限的擦边球——

在广告法边界上玩小字,在法规边界上玩表述,在品牌边界上玩概念。

当他想用这套“竞速体系”冲进一个必须讲安全、讲责任、讲标准的行业,怎么可能!于是,系统就崩了!

汽车不是手机,命不是参数。

“追随者的天花板,就是他前面那个人。”

但一旦前面没人可追,小米的系统就开始失灵!

于是,当“对标”失效、当“流量”不再能掩盖工程的真问题,

雷军第一次遇到了他基因无法解决的挑战。

换句话说,小米这次翻车,不是技术翻车,是角色翻车。

他想当领袖,但身体里那颗“追随者的灵魂”,还没完成基因突变。

七、如何看待粉丝的价值?

过去十年,我们习惯了被“情怀”打动。

“国产崛起”“技术自信”“少年强则国强”,

这些词让我们一次又一次热血沸腾。

可现在不一样了。

消费者不再只是掏钱买东西的人,

而是能决定一个品牌生死的人。

每一次点赞、晒图、吐槽,

都在为品牌提供数据、流量与口碑。

消费者早已不只是买单人,

而是整个商业循环的“价值创造者”。

在去中心化的今天,

企业再也无法靠一个人、一个神话、几句口号就能维持信任。

流量会转瞬即逝,而用户的体验、产品的安全、售后的诚意,才是情绪价值真正的地基。情绪价值,不是“被感动”,而是“真踏实”!

我们当然可以喜欢一个品牌,但别当“信徒”。真正的“粉”,不是帮品牌“洗”,而是帮品牌成长。

企业也该明白:

敬畏市场,不是敬畏资本和监管,

未来,消费者才是最大的资本。

并无贬损任何品牌或个人之意。

所涉品牌、人物、产品数据均来自公开渠道,

不代表任何权利人或第三方立场。

文中观点仅供读者参考,不构成事实认定或法律主张。

若有不准确之处,欢迎权利人联系指正。

![表情[chi]-寻找资源网](http://www.seekresource.com/wp-content/themes/zibll/img/smilies/chi.gif)

暂无评论内容