前言:

最近,我有一种人工智能入侵了我手机的感觉。小孩在大班阶段,所以近期在手机上搜索一些小孩的教育类的文章和视频。结果应该是被手机上的APP监控到了,所以拼命的向我推送关于孩子教育、医疗、老龄化等等一系列充满焦虑的视频。

其实,关于这些,在历来的阅读中,已经看过很多资料了。只是这么密级的应对,还是第一次。所以,所幸阅读了一本近期发布的新书《以日为鉴》。

一本书,讲清日本发生过的繁荣与崩溃,以及一些行业的再次繁荣。

给我最大的感触是,原来自己成长的这30来年,其实就伴随着日本社会发生过许多令人不可思议的事情,有些故事现在听起来建议完全不敢相信,听起来甚至像小说里面的剧情。

分享一些个人的心得,也永远提醒自己,太阳底下没有新鲜事。

1,在我们不曾留意的角落,正发生着许多超乎想象的离谱之事。当我初次接触到这样的内容时,第一反应便是难以置信——

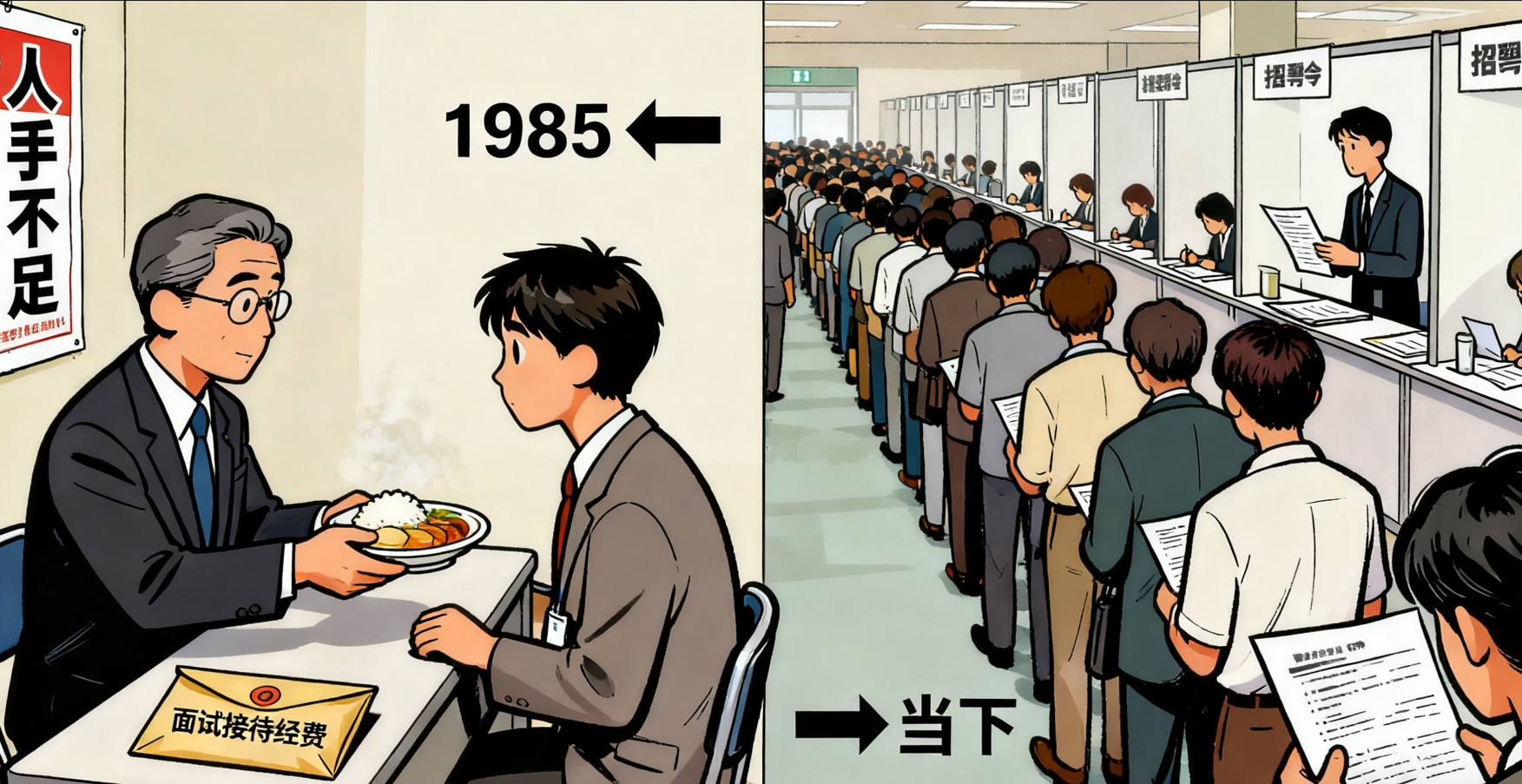

「在泡沫经济最疯狂的1985年至1989年,每年数千家企业因人手不足而破产,当时的公司招聘甚至需要预留一笔“接待经费”,用于招待前来应聘者的交通和餐食费用。1988年《朝日新闻》统计,东京地区面试者的平均交通费超过2000日元,而面试后如安排用餐,则标准至少为10000日元/位。否则,企业会被视为“失礼”,因为人们愿意来面试本身就是给了企业面子。」

书单/以日为鉴

这样的招聘景象,与当下部分行业“一岗难求”的现状形成鲜明对比,也让我们看到不同经济周期下劳动力市场的巨大差异。

2,我们当下正在经历的诸多困境,其实在历史长河中已有迹可循,只是当这些困境真切降临在自己身上时,才更能体会其中的沉重,且前景往往并不乐观。从愈演愈烈的失业危机,到学历不断贬值导致的“内卷”加剧,再到医疗资源紧张引发的焦虑,以及房地产市场波动带来的不确定性,每一项挑战都在考验着个人与社会的应对能力。

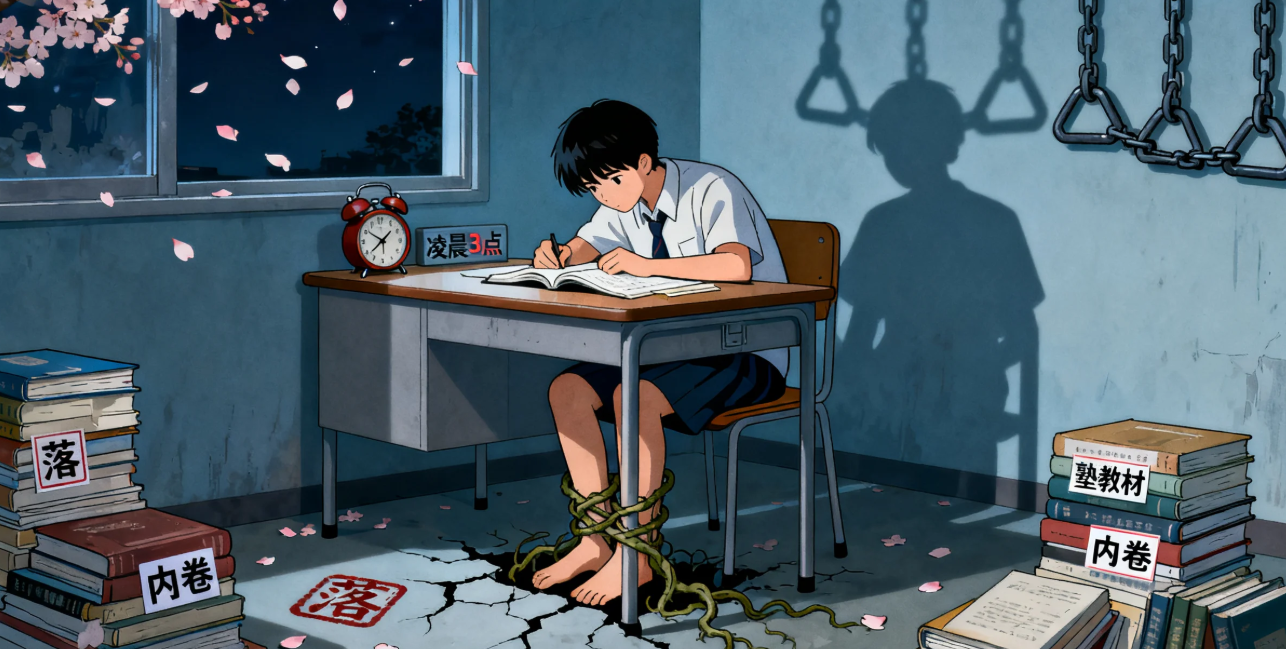

3,原来“内卷”并非中国独有,日本的孩子也曾在无休止的补习中度过成长时光。

「“四当五落”是一个曾经响彻日本70年代家长圈的流行语。考生每天睡四小时,就能考上自己心仪的大学(当),每天睡五小时的话,就会名落孙山(落)。」

书单/以日为鉴

这种极致的竞争氛围,在经济停滞时期更是被放大。当就业市场供过于求,企业拥有大量选择空间时,令人扎心的现实便出现了:即便有众多优秀大学生求职,部分企业却宁愿选择未考上大学的求职者。这一现象背后,既有企业对用工成本的考量,也折射出经济下行期人才价值判断的扭曲,既残酷又真实。

4,未来往往不像我们憧憬的那般美好,有时甚至会给人沉重一击。

「经过全民炒房热潮后,日本家庭平均负债是年收入的3.1倍,即每个家庭都透支了未来3年的收入。」

书单/以日为鉴

在这样的债务压力下,一旦失业潮、降薪潮来临,家庭经济便会瞬间承压,生活的重担如同大山般压在每个人身上。而对于满怀期待踏入社会的大学生而言,处境则更为残酷。

「90年代开始,70后终于在焦虑与竞争中走完了大学时光,正当他们满怀希望憧憬未来时,却发现社会留给他们的不是“大手企业年薪千万”,而只有“就业冰河时期”。」

书单/以日为鉴

曾经的学业努力未能换来理想的职业前景,成为一代人难以磨灭的记忆。

5,没有人能预料到困境会持续多久,尤其是当经济陷入长期衰退时,政策的预判与现实往往存在差距。

「尽管日本政府对老员工们多有优待,但也并不是一开始就打算完全牺牲大学生群体的利益,政府初期更多的是采用延缓就业的形式来拖延大学生就业。如果站在决策层角度思考,假设后面的经济能够重新恢复增长,那么延缓大学生就业的选择是正确的,这样可以同时保住新老就业群体。只是日本政府怎么也想不到,这一轮经济衰退居然持续了20年这么久。」

书单/以日为鉴

这一教训尤为深刻,作为个人,我们无法左右宏观经济走向,却必须保持清醒认知,提前做好风险应对,避免因过度依赖政策预期而陷入被动。

6,全民考公的狂热景象,并非当下独有,日本也曾经历过类似阶段。

书单/以日为鉴

「日本在1994年以后,公务员报考人数快速增长,每年的报考人数增长超过20%,竞争最激烈的时候,大学生需要从大一就开始准备公务员考试。」

书单/以日为鉴

人总是趋利避害的,在经济高速发展时期,企业给出的高薪与发展空间远超公务员的稳定,人们自然会倾向于选择更具吸引力的企业岗位;可一旦经济形势逆转,就业稳定性成为首要考量,公务员这一“铁饭碗”便成了众人追捧的目标,选择的转变背后,是经济环境对个人职业规划的深刻影响。

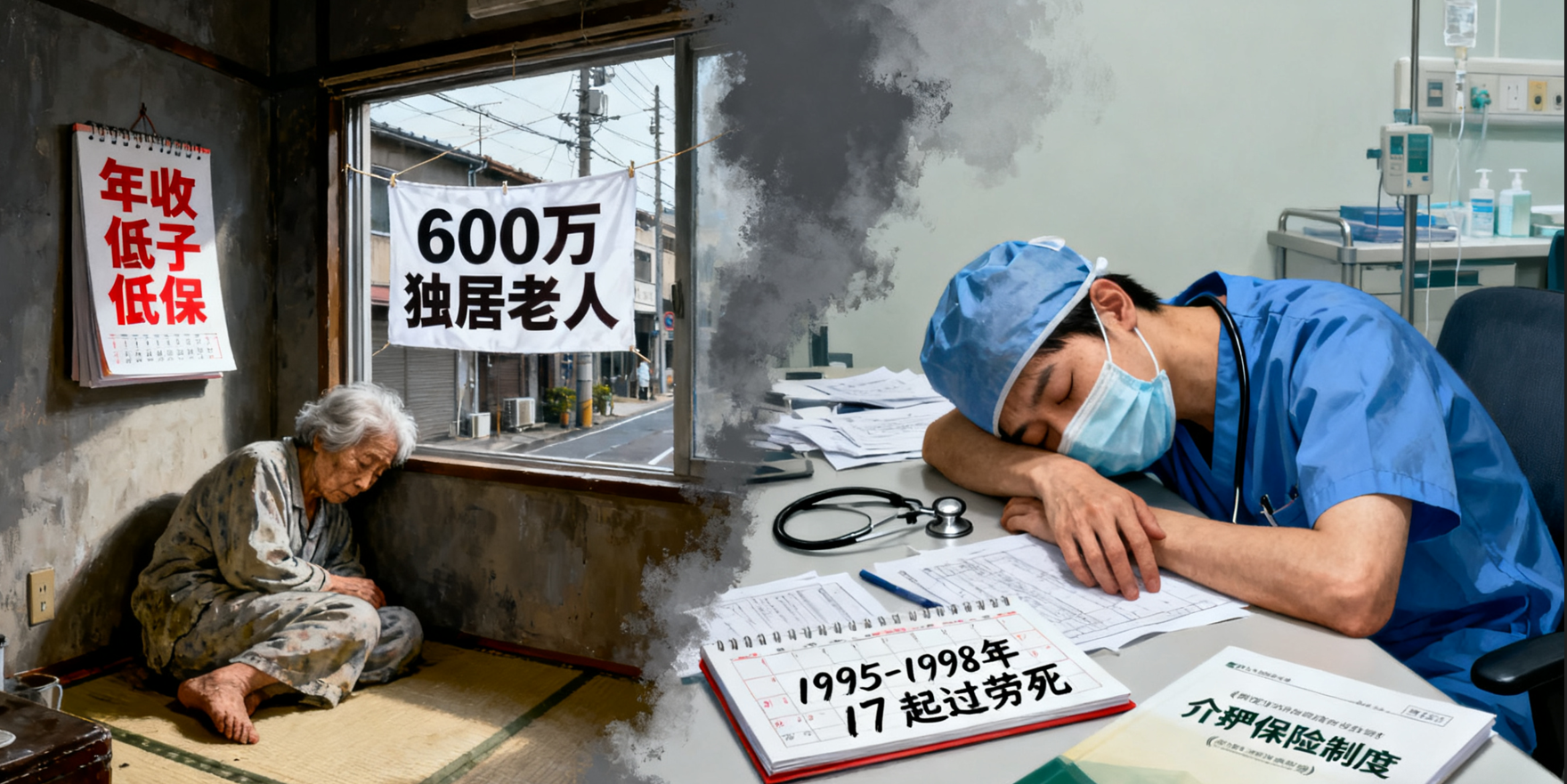

7,养老问题,早已成为全球性难题,日本的现状更是给我们敲响了警钟。

「这批就业冰河世代走过了少年、青年与中年,正不可避免地迈向老年。日本独居的老人数量已逼近600万,其中约半数年收入低于最低生活保障标准。2030年,就业冰河世代们也将踏入自己的老年时代,面临的问题不论规模与复杂程度都远超前者,而这一次社会准备好了吗?」

书单/以日为鉴

更值得警惕的是,中国人口老龄化进程更快,且面临“未富先老”的困境——当这一代年轻人承担起上一代的养老金支出后,未来自己的养老保障又将依赖什么?这一问题亟待社会各界共同思考与解决。

8,教育领域的困境也存在共性,原来日本老师也曾面临“怕家长”的尴尬处境。

「过去的留校与罚站等惩戒手段被禁止,教育不知不觉间由尊师重教的状态走到了老师害怕学生的状态,几乎学生身上发生的任何事情都会跟学校挂钩,进一步加大了教师的心理压力。」

书单/以日为鉴

甚至

「教师在如今的日本被称为黑色职业的原因,因为他们承受的生理与心理压力,远超其他职业。」

书单/以日为鉴

如今,校园秩序混乱、学生情绪失控引发犯罪、家长对学校不满等现象,在国内部分地区也时有发生。历史不会完全复制,但总会以相似的逻辑重现,这些问题提醒我们,教育生态的平衡需要家庭、学校与社会的共同维护。

9,医疗政策似乎永远没有“最优解”,无论是美国、日本、欧洲还是印度,都在各自的医疗体系中承受着政策调整带来的阵痛,始终难以找到一劳永逸的方案。国内医疗领域同样面临诸多挑战,甚至部分问题更为严峻。

书中提到

「在90年代实习医生猝死已非个案,由于老龄化带来的超负荷工作,仅1995年至1998年就发生17起规培医生过劳死案件。」

书单/以日为鉴

这让人联想到不久前看到的国内部分规培医生不被医院尊重、超负荷工作的新闻,既为他们的处境感到悲哀,也意识到一个更严峻的问题:我们未来的医疗服务依赖于这些年轻医生的成长,他们的职业环境与发展状态,直接决定了我们未来能获得怎样的医疗保障。

10,对于当下越来越多人选择不婚不育的现象,或许我们更应多一份理解。当人们逐渐摆脱愚昧观念,却在现实中看不到清晰的希望时,能做出的无奈选择,便是不再将这份看不到未来的生活传递给下一代。要知道,希望是世间最宝贵的东西,可一旦失去,想要重新找回却异常艰难。这种选择的背后,是个人对生活质量的考量,更是对社会发展现状的无声反馈。

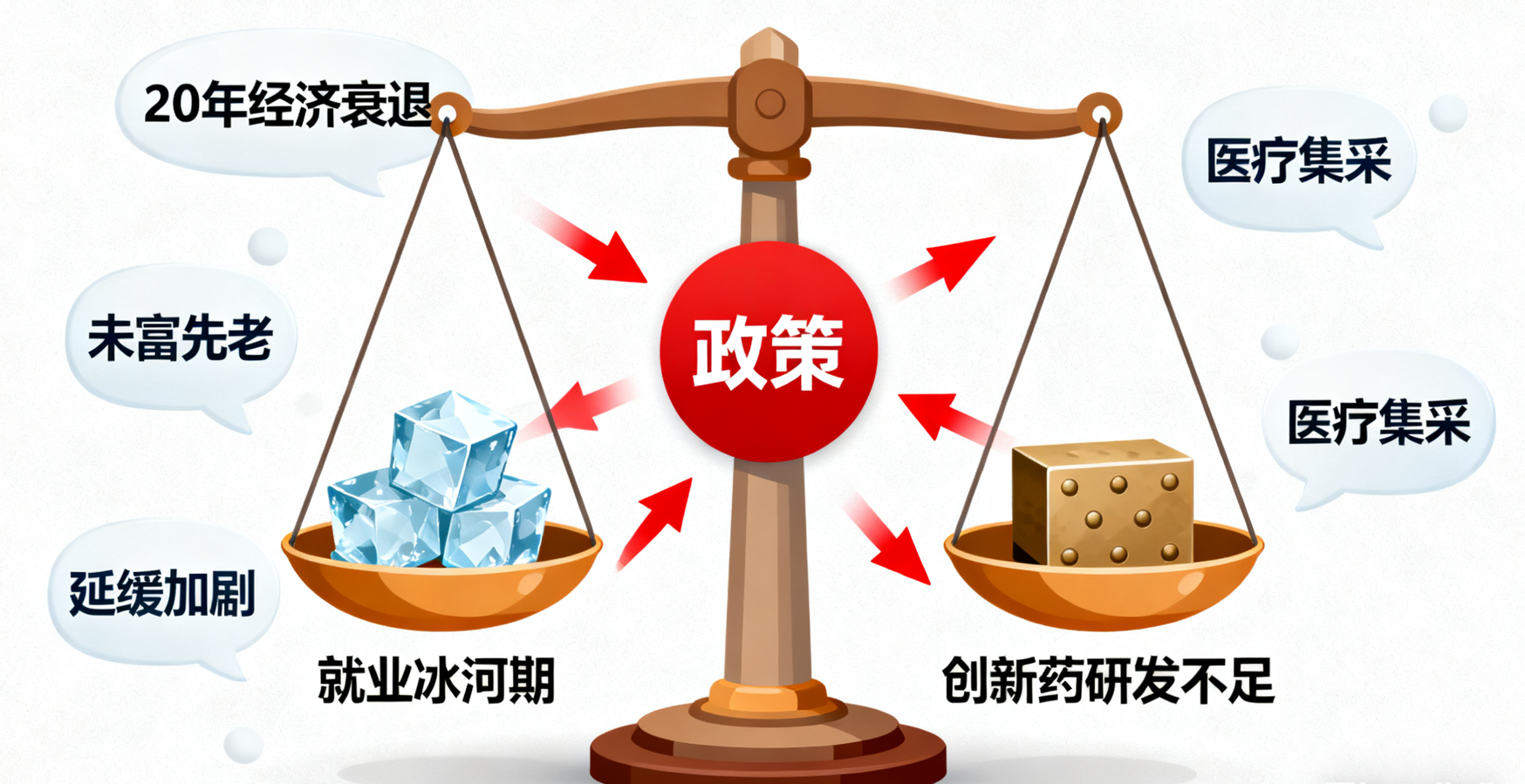

11,“不破不立”的道理在医疗改革中同样适用,但改革的过程往往充满挑战。为了保障基础医疗的可及性,部分地区无限制推进药品降价集采、鼓励仿制药竞争,可这些政策却在一定程度上导致创新药研发动力不足,陷入“价格降低但医疗质量下滑”的恶性循环。

再看日本的经验,

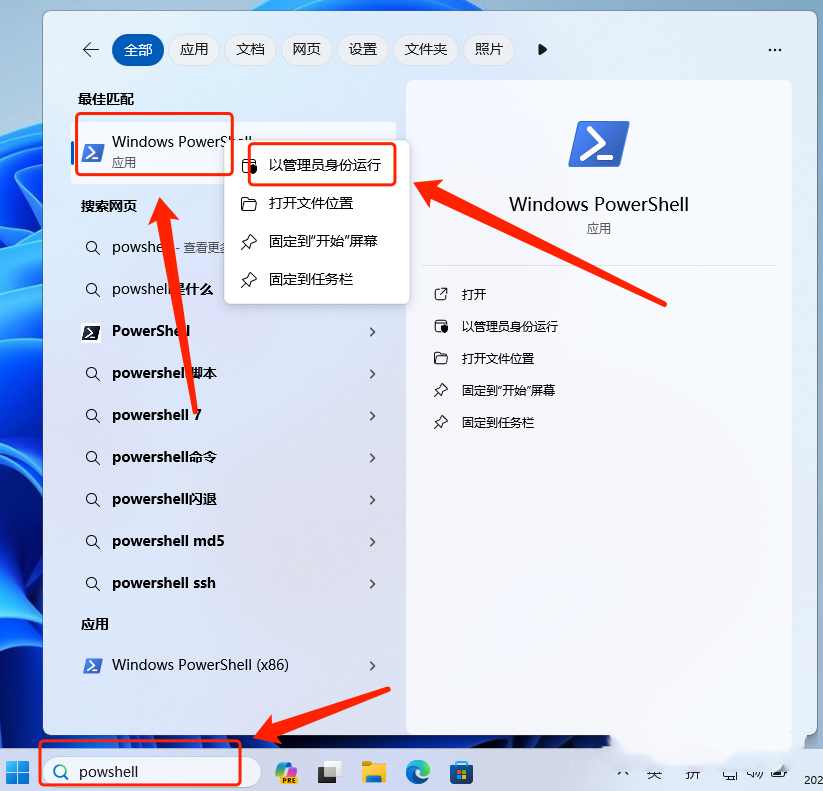

「2004年,日本政府推出介护保险制度改革,提出以社区为主的护理服务体系,旨在将老年人的就诊需求由大型医院转移到社区医院,由社区全面落实老龄人看护体系,为老年人提供长期照护的场所」

书单/以日为鉴

这一改革让日本养老医疗逐渐走向规范。但我们也需思考:任何政策都并非完美,日本的这套体系是否存在弊端?又是否适合中国的国情?

正如书中所言,

「医生没有做错什么,患者也没有做错什么,其本质都是大家对美好生活的向往。」

书单/以日为鉴

可现实却是,许多人都觉得生活并未朝着理想的方向发展,这便是改革需要持续优化的原因所在。

12,政策对社会发展的引导作用极为明显,无论是教育、就业、医疗还是商业领域,政策的走向都直接影响着行业与个人的命运。若政策制定出现偏差,往往会引发长达十数年的发展衰退;而当政策及时调整优化时,又可能有效改善现状,至少能减缓困境恶化的速度。因此,政策制定不仅需要前瞻性,更需要结合实际不断修正,才能更好地推动社会良性发展。

13,政策始终具有双重性,世界上不存在一劳永逸、只有好处没有坏处的政策。尤其在存量经济时代,社会资源的分配相对固定,当一部分人或群体获得更多资源时,必然意味着另一部分人或群体的利益会受到挤压。这就要求政策制定者在决策过程中,更加注重公平与效率的平衡,尽可能减少政策带来的负面效应,让发展成果能更广泛地惠及大众。

14,当国内存量经济难以支撑向上发展的需求时,“向外求、出海去”便成为许多国家与企业的选择。无论是当年经济陷入困境的日本,还是如今面临转型压力的中国,都在积极开拓海外市场,寻求新的发展空间。通过参与全球竞争与合作,不仅能为企业找到新的增长点,也能为国家经济发展注入新的活力,这或许是突破当前发展瓶颈的重要路径之一。

15,越是身处困境,越不能放弃创新投入,这是日本发展历程给我们的重要启示。在经济困难时期,日本在医疗、半导体等领域因未能持续坚定地投入研发,导致这些曾经的优势产业逐渐被其他国家赶超。这一教训警示我们,无论是国家层面的产业发展,还是个人层面的能力提升,在艰难时期都必须保持战略定力,持续投入创新。唯有如此,才能在困境中积蓄力量,等到机遇来临时实现突破,避免在全球竞争中掉队。

![表情[chi]-寻找资源网](http://www.seekresource.com/wp-content/themes/zibll/img/smilies/chi.gif)

暂无评论内容