【前言】

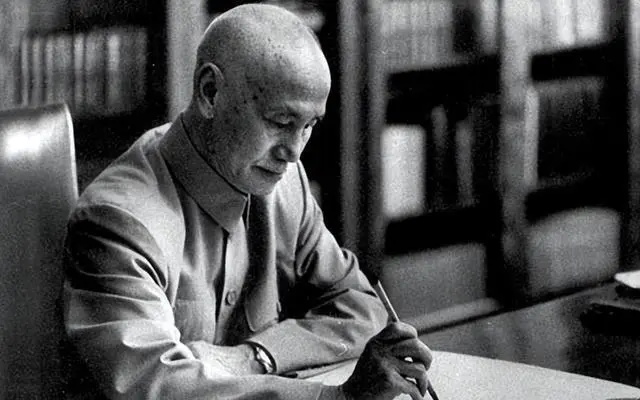

毛主席与陈独秀,这两位昔日的革命战友,曾携手并肩,共赴国难。然而,因理念之差,他们最终分道扬镳,踏上了各自不同的征程。在谈及陈独秀时,毛主席曾有过这样的表述:

他在对方心中的影响力,或许已经超越了周遭的所有个体,成为那个无可替代的存在。

在1937年的某个时刻,那位曾经的“独秀先生”在重获自由后,萌生了前往延安效力的念头。对此,伟大的毛主席提出了一个颇为风趣的“回归协议”:只要满足以下三项要求,延安的大门便为其敞开。

那么,这位主席究竟抛出了哪三颗“魔法豆”,企图唤醒沉睡的巨人呢?而陈独秀,这位历史的智者,最终又是如何在这三个条件下,摆出了他的“终极pose”呢?

【“他对我的影响也许超过其他任何人”】

陈独秀,一位知识界的璀璨明星,其才情横溢,宛若繁星点点。他不仅在传统国学的海洋里游刃有余,宛若蛟龙得水,对新学问的探索亦是登峰造极,犹如攀登学术高峰的勇士。更令人啧啧称奇的是他那惊人的语言天赋,仿佛天生具备与世界各地沟通的钥匙,英语、日语、法语等多国语言皆能信手拈来,运用自如。

陈独秀的性格特征,堪称率真与刚强的完美结合,他的固执中蕴含着不屈的韧性,思维如同脱缰野马,见解独树一帜,故而有人赋予其“奇才异士”的美名。

这份别具一格的性情特质,宛若双刃剑,一方面为这位主角铺设了诸多便利之径,另一方面却也让其深陷困扰之中,无形中为他的未来命运勾勒出一幅既灿烂又曲折的轮廓,悄然埋下了命运的伏笔。

在青春的岁月里,毛泽东对年长他十四岁的陈独秀抱有深深的敬仰之情。这位革命领袖不仅是《新青年》杂志的忠实拥趸,还曾以“二十八画生”这一笔名,在该刊物上挥洒笔墨,留下自己的文字印记。

该文篇章成功捕获了陈独秀的眼球,标志着两者之间初步交往的萌芽。在1918年10月,一场历史性的邂逅悄然上演,那便是毛主席与陈独秀的初次会面。

尽管交谈时光匆匆,且讨论焦点仅限于《新青年》杂志的范畴,但这短暂的交流,在毛主席的心中却激起了不小的波澜,堪称一段令人振奋的时光。

归来之际,毛泽东满脸洋溢着难以抑制的喜悦,向杨开慧表述道:

今日,众人有幸目睹陈独秀的风采,其思想之深邃犹如幽谷探秘,行动之决断堪比快刀斩麻,在近期所接触的人物里,无人能出其右。他对旁人的启发与震撼,无疑是最为显著的。

在陈独秀与李大钊的深刻启迪之下,毛泽东同志毅然踏上了信奉马克思主义的征程,他不仅热忱地投身于新思想的传播事业中,还勇敢地参与到了一场场激荡人心的爱国运动,成为了时代浪潮中的一名积极斗士。

1919年仲夏六月,那位笔耕不辍的陈独秀先生,因一篇掷地有声的文章而“荣幸”地踏入了铁窗生涯。此消息如同野火燎原,迅速传遍了四面八方,各界大佬与平民百姓纷纷摇身一变,化身为“营救大侠”,使出浑身解数,誓要将陈先生从困境中“捞”出来。

在那个时代,伟大的领袖毛泽东正着手创立一份名为《湘江评论》的刊物,其宗旨乃是广泛传播新兴的思想潮流。当得知陈独秀不幸落入囹圄的消息后,毛泽东迅速采取行动,发表文章坚决支持陈独秀,并赞誉其为“在思想天空中熠熠生辉的璀璨星辰”。

在频繁且深入的交流互动中,毛泽东与陈独秀、李大钊的友谊愈发深厚,其对马克思主义的领悟也逐步迈向了更深的层次。与此同时,陈独秀对毛泽东身上那份坚韧不拔、勇于革命斗争的精神,表达了极高的赞赏之情,认为其堪称典范。

在担任北京大学图书馆助理员的日子里,那位被尊称为毛主席的人物,心中萌生了一个颇为机智的念头:他渴望与一批社会名流搭上线,共同开启一场思想的盛宴,进行深入而热烈的探讨。

在那个时代,多数人对于一位操着南方口音、身兼“图书保管员”之职的人士嗤之以鼻,然而陈独秀却对毛主席所展现的那股“不屈不挠的毅力”颇为赏识。于是,这两位智者频繁地聚在一起,就新兴思潮与文化理念展开热烈的讨论与交流。

随后,那位笔耕不辍的陈独秀,在《新青年》的刊物上挥洒笔墨,其文章虽未直接点出毛泽东之名,但字里行间洋溢着的对湖南英勇才智之士的崇高敬意,无疑是将矛头暗暗指向了毛泽东这位杰出人物。

于1920年8月的光辉时刻,中国共产党的先驱团队正式宣布其诞生,并由陈独秀先生掌舵,出任书记一职。在筹备初期,陈独秀先生挥毫泼墨,向毛主席致函,力邀其在长沙地区播撒党的种子。不出数月,至同年11月,长沙的共产主义组织亦破土而出,宣告成立。

在毛泽东创立文化书社的历程中,陈独秀慷慨伸出援手,使得该书社摇身一变,成为弘扬马克思主义的核心舞台,并且隐秘地充当了湖南地区早期革命先驱们的联络枢纽。

在中国共产党的湖南分支机构宣告诞生的背景下,毛泽东担任了支部书记的重任,他开始在湖南的广袤大地上四处奔走。他行事低调却高效,秘密地招募着志同道合的党员,同时引领着工人运动的浪潮。这一系列举措,不仅赢得了广泛的支持,还多次收获了陈独秀的高度赞誉。

在1923年的时光节点上,陈独秀这位历史人物巧妙地安排了一场职场调动大戏,将毛主席这位潜力股调往了繁华的上海,入驻中央机关的核心地带。紧接着,一场选举盛宴让毛主席脱颖而出,成功跻身于中央局成员的高端行列,正式步入了权力中枢的殿堂,开启了其领导核心生涯的辉煌篇章。

于是乎,两人的交往频次悄然攀升,毛泽东逐渐成为了陈独秀麾下最为得力的左膀右臂,而陈独秀则是毛泽东心中最为钦佩的上级领导。

在携手并进的岁月里,毛主席与陈独秀的合作堪称天衣无缝,宛如一场无声的交响乐。在这段并肩作战的时光中,毛主席宛如一块海绵,不断吸收着养分,其能力与见识均实现了质的飞跃,成长之迅猛,令人叹为观止。

【被捕后仍坚持自己是共产党人】

1927年,那场轰轰烈烈的大革命遭遇挫败之后,陈独秀同志对革命事业的前景产生了颇为戏剧性的情绪转变,从满腔热忱滑向了悲观失望的深渊。

他踏上了寻觅“新奇大道”的征途,满心期盼,殊不知,这条路径正悄然引领他步入一场远离革命正轨的奇妙迷途。

自那一刻起,陈独秀在诸如武装斗争、国共合作等重大战略议题上,与毛主席的观点开始分道扬镳,仿佛两位思想家的行进路线,在历史的迷雾中逐渐偏离了彼此的航道,渐行渐远,宛如星辰错落,不再交相辉映。

在某个历史节点上,陈独秀悄然踏上了宣扬“托派组织”理论的征途,这一壮举仿佛一场突如其来的风暴,与中共中央那早已规划好的航行路线形成了鲜明的夹角,仿佛两艘巨轮在茫茫大海上意外相遇,却各自坚守着迥异的航向,互不相让。

高层智囊团迅速洞察了局势的严峻性,当即启动应急响应机制,安排了与陈独秀等关键人物的深度会谈,对他们所犯下的错误给予了正式且措辞严厉的警示。

然而,前文已然述及,陈独秀那份坚定不移、近乎偏执的性格特质,犹如双刃剑般,既显锋芒亦藏暗礁。在关键时刻,这份性格却化身为一堵厚重的墙垣,横亘在他认清时局、重返正轨的道路上,致使他最终遭受了被党籍除名的命运。

九一八事件爆发后,那位名叫陈独秀的勇士,毅然决然地站了出来,对侵略者在中国土地上犯下的累累恶行进行了淋漓尽致的声讨。他毫不留情地公开抨击国民党当局,指责其面对侵略者的不作为和软弱无能的抵抗态度,简直令人发指。这番英勇无畏的言论,最终让陈独秀遭遇了不幸,他被国民党当局逮捕,并被投入了监狱之中。

该消息公布之际,瞬间在社会领域掀起了一场不小的风波。面对此情此景,拥有三次被捕历史的陈独秀先生,却展现出了非凡的镇定,他从容不迫,泰然处之。

国民党官方竟无端地将“叛国”的大帽子扣在了陈独秀的头上,这一离奇且荒谬的指控,犹如一颗重磅炸弹,瞬间在社会各界激起了轩然大波,引发了广泛且强烈的舆论震荡。

在知识界的璀璨星空中,蔡元培、胡适、章士钊等诸位大腕级人物纷纷跃上舞台,竞相争取为陈独秀的案件出庭辩护的荣耀角色。经过一番激烈的“角逐”,最终,章士钊凭借其卓越的风采,成功摘得了这一辩护律师的桂冠。

在法庭庄严的氛围中,陈独秀的所谓“罪状”一经宣读,章士钊随即以法理为矛,逻辑为盾,展开了一场精彩的辩论。他言辞犀利,条理清晰,将对手辩驳得瞠目结舌,无言以对。

当章士钊完成其雄辩陈词后,法庭内瞬间爆发出如雷鸣贯耳般的热烈掌声,听众们无一不被他那精彩绝伦的辩护所深深撼动。然而,在这群情绪高涨的人群中,唯独陈独秀一人保持着一张扑克脸,显得格外与众不同。

该人士斩钉截铁地阐明,章士钊的言论并不能反映其个人的站位,他一贯坚持认为,自己身为共产党阵营中的一份子,是个不折不扣的马克思主义信徒。

在提及国民党政权时,他毫不客气地冠以“祸国殃民之政府”的称号,并断言其覆灭乃大势所趋。当法庭宣判的那一刻到来,陈独秀慷慨陈词,声音响彻云霄:“我乃背叛国民党之徒,绝非国家之叛徒!”

文坛巨匠曾对陈独秀有过这样的评述:他乃是一位傲骨铮铮之士,坚守己见犹如磐石,每逢争辩必据理以争,绝不轻易折腰言和。这份刚硬不阿,虽让他在某些场合显得铁面无私,难以转圜,却也铸就了其独特的风骨。

【毛主席:可以但有3个条件】

陈独秀以其铁石心肠般的强硬姿态和“永不言败”的坚韧性格,逐渐在党内走出了一条独行之路,最终跌入了一个名为“孤立”的深渊之中。

在1937年的炎炎8月,当陈独秀重获自由踏出牢门之际,国民党方面的丁默邨竟亲自上阵,扮演起了“迎宾大使”的角色,满心期待地想要将这位昔日的风云人物纳入麾下。然而,丁默邨的这番苦心并未能打动陈独秀分毫,后者以一种不容置疑的决绝姿态,干脆利落地给他的“好意”贴上了“拒绝”的标签。

然而,蒋介石并未善罢甘休,他巧立名目,以关怀之名频繁派遣使臣,甚至抛出重建“共产党”的诱人馅饼,妄图将陈独秀招至麾下,为己所用。

陈独秀先生昔日曾误入歧途,然而,在法庭上的表现却昭然若揭:其内心实则倾向共产主义事业,对国民党的真实嘴脸早已洞若观火,且立场坚定,丝毫不为之所动摇。

未几,蒋介石再度派遣胡适登场,前去游说陈独秀。胡适以其国难当头的紧迫局势及人才匮乏的严峻现实为说辞,竭力陈词,恳请陈独秀能够摒弃前嫌,共赴国难,携手并肩,共谋大业。

在胡适那番恳切邀约面前,陈独秀的回应犹如利剑出鞘,干脆利落:“陈独秀与蒋介石之间,犹如水火不容,势不两存!”(须知,蒋介石之手曾终结了陈独秀两位爱子的生命)

事实上,重获自由的陈独秀,心中早已绘制好了未来的蓝图。他怀揣着前往延安工作的憧憬,巧妙地通过中间人,向党中央递去了自己的心声:与托派彻底划清界限,矢志不渝地站在共产党的旗帜之下。

面对这位昔日与之并肩驰骋革命疆场的同志,毛泽东心中不禁涌起阵阵欣慰之情,毕竟,在革命的洪流中,每一份增援都如同多了一柄披荆斩棘的利剑。

其二,该个体需公然站出来,立场鲜明地力挺抗日民族统一战线的大旗;其三,则需通过实际行动,将这份拥护之情转化为实实在在的诚意表现,让人真切感受到其决心与行动的一致性。

面对陈独秀那出了名的火爆性子,林伯渠心里跟明镜似的。尽管他深知自己说服陈独秀重返党内的希望渺茫,然而,他还是毅然决然地决定放手一搏。

随后,林伯渠向陈独秀传达了三项要求,正如他所预见的那样,陈独秀坚决拒绝在报纸上发表检讨以明确立场,这一举动导致双方关系骤然紧绷。

得益于周总理等一众人士的轮番开导与不懈劝解,局势终得缓和,然而,命运似乎总爱与陈独秀开玩笑,王明等辈又悄然布下陷阱,无端诋毁,竟给他强行戴上了“日本间谍”这一荒谬至极的帽子。

即便在王明权势衰微之后,周总理频伸橄榄枝,诚邀陈独秀出山,然陈独秀却如磐石般坚守立场,一再以巧妙之辞回绝,二人关系由此彻底分崩离析。

1942年5月27日,这位名叫陈独秀的先贤,因疾病缠身而溘然长逝。他的一生轨迹,堪称一部跌宕起伏的传奇,既铺满了荣耀与光彩,也布满了曲折与遗憾。他的故事,就像是一部交织着辉煌与失落的历史长卷,让人在唏嘘不已的同时,也不禁感叹人生的无常与多变。

尽管在追寻革命真理的征途上,他曾不慎踏入了右倾错误的泥淖,但他在共产党的历史上所留下的功绩,却是如同璀璨星辰般难以磨灭。正如那位伟大的邓公所深刻指出的那样:“陈独秀绝非是那种擅长于玩弄阴谋权术之人。”

步入暮年的他,尽管告别了政治的风云际会,却依旧心系祖国,目光紧锁时代脉搏。在其波澜壮阔的一生中,所取得的辉煌成就远远掩盖了那些微不足道的瑕疵,堪称中国革命史上一位出类拔萃的非凡人物。

毛泽东堪称情感深厚的典范,他对陈独秀的记忆始终鲜明如初,频繁提及陈独秀对其产生的深远影响,这份敬意与感慨,他屡屡表露无遗。

在解放的风潮之后,陈独秀之子的陈松年,其生活境遇颇为坎坷。受其父辈影响,陈松年的职业生涯可谓是“跨界”典范:他曾在数字的海洋里遨游,担任会计一职;也曾在三尺讲台上挥洒汗水,成为一名教师;更在工厂的铁与火中锻造坚韧,化身为一名普通工人……这一路走来,陈松年的足迹遍布多个领域,堪称生活版的“职场多面手”。

在1958年的光辉岁月里,当伟大领袖毛主席踏足安徽进行实地考察之际,意外获悉了一个令人动容的细节:陈独秀先生的公子陈松年,其生活境遇竟是在砖瓦厂辛勤劳作。得知这一情况后,毛主席迅速作出指示,要求务必对陈松年同志给予必要的关怀与照顾,确保他的生活得到妥善安排。

自此以后,陈松年家庭的经济状况迎来了一个喜人的转机,他们每月都会收到政府慷慨发放的30元补助金,这笔资金如同一股清泉,显著地滋润了他们一家人的生活品质。

【结语】

陈独秀的一生,简直就是一部活生生的传奇大戏。他不仅是引领中国新文化运动风骚的领军大腕,还是一手缔造中国共产党辉煌篇章的主要功臣之一。

这位先锋人士堪称激进思维的化身,勇于破旧立新,高举民主与科学的火炬,向封建礼教及传统思想枷锁发起挑战,为那个时代迷茫的青年群体,精心打造了一把开启思想自由的神奇钥匙。

在那《新青年》的璀璨页张上挥洒激昂文墨,亦或是在纷繁多样的讲坛与集会中播撒新颖思维的火种,他已然铸就为一座巍峨不朽的丰碑,标志着陈腐观念的土崩瓦解与新兴思潮的喷薄而出。

他堪称中国共产党创立史上的重量级人物,亦是党在萌芽阶段的灵魂领航者。在他的精心指引下,党如同稚童逐步蜕变,日趋成熟稳健,从昔日的徘徊不定迈向了信念坚定的康庄大道。

在革命的征途上,尽管他面临了重重挑战与困境,却从未动摇对理想的执着与目标的坚定,为中华革命的凯旋铺设了一条坚实的道路。

在陈独秀的性格版图上,镶嵌着几块略显突兀的偏执碎片,以及若干尚待打磨的不足之石。这些特质,如同顽皮的小精灵,不时地在他的党内领导与决策舞台上跳跃,偶尔还在历史的关键节点上,导演了几出令人扼腕的“失误大戏”。

然而,这并未削弱他在伟大历史人物行列中的显著地位及其深远影响。

陈独秀,这位历史人物犹如一幅多层次的复杂画卷,既展现了锐意进取、勇于革新的光辉面,又夹杂着些许偏执与局限的暗影。在其波澜壮阔的一生中,曲折与争议如影随形,仿佛是命运对他独特性格的注解。然而,正是这样一位充满矛盾色彩的人物,其深邃的思想与不屈的精神,犹如璀璨星辰,将永远镌刻在历史的长河之中,被后人铭记并传承。

在知识的浩瀚宇宙中,有那么一段文字,经过智慧与幽默的巧妙碰撞,被重塑得既风趣又不失严谨,犹如一场思维的杂技表演。原本平铺直叙的内容,在重塑后变得妙趣横生,仿佛一位幽默大师在讲述一个古老而新鲜的故事。这段文字,不再是简单的信息堆砌,而是化身为一位戴着魔术师帽子的智者,以全新的视角和表述方式,引领着读者穿梭于信息的迷宫之中。它不仅保留了原有的精髓,更在字里行间添上了几分诙谐与机智,让读者在轻松愉快的氛围中,领略到知识的魅力。而这一切,都是在不动声色中完成的,没有添加任何多余的修饰或语气词,只是凭借着对语言的精准把控和对幽默的深刻理解,让这段文字焕发出了新的生命力。它就像一位优雅的舞者,在知识的舞台上轻盈地跳跃,每一个动作都恰到好处,每一个转身都令人赞叹。

陈独秀与林伯渠的传奇交集,堪称一段历史佳话。在浩瀚的党史长河中,两人的交往犹如璀璨星辰,熠熠生辉。话说当年,陈独秀与林伯渠,两位革命先驱,因缘际会,结下了不解之缘。他们或书信往来,或面谈国事,共同探讨着革命的真理与未来的方向。每一次的相聚,都仿佛是智慧的火花碰撞,点燃了革命的火种。陈独秀以其深邃的思想,引领着时代的潮流;而林伯渠则以其实干的作风,践行着革命的信念。两人在历史的舞台上,携手并进,共同书写着属于他们的辉煌篇章。这段传奇的交集,不仅见证了两位革命家的深厚情谊,更彰显了他们对革命事业的无限忠诚与执着追求。在历史的长河中,陈独秀与林伯渠的名字,将永远闪耀着不灭的光芒。

在历史的长河中,陈独秀以他那独到的慧眼,对青年毛泽东投下了赞赏的一瞥。这并非普通的认可,而是犹如伯乐相马,一眼便看出了毛泽东那匹未来能够驰骋天下的千里马之姿。在党史的璀璨篇章里,这一幕被悄然记录,成为了后人津津乐道的佳话。陈独秀的赏识,犹如一盏明灯,照亮了毛泽东早年奋斗的道路,为他的革命生涯铺设了坚实的基石。

在领袖风采的璀璨星河中,毛泽东与陈独秀犹如双子星般耀眼。他们各自以非凡的领导力,引领着时代的潮流,仿佛两位智慧的舵手,在历史的海洋中驾驭着各自的航船,破浪前行。毛泽东,这位革命巨擘,以其深邃的战略眼光和卓越的军事才能,犹如一座巍峨的山峰,屹立在中国革命的征途上。他的领导风格,既刚柔并济,又充满人文关怀,使得无数革命者在他的旗帜下汇聚成一股不可阻挡的力量。而陈独秀,作为新文化运动的旗手,他的思想犹如一把锋利的匕首,直刺封建礼教的心脏。他以笔为剑,以墨为锋,引领着青年一代的思想解放,为中国社会的进步注入了新的活力。这两位领袖,虽然风格迥异,但都以各自的方式,书写着属于他们的传奇篇章。在历史的长河中,他们的名字犹如两颗璀璨的明珠,永远闪耀着智慧与勇气的光芒。

“五四风潮领航者”陈独秀的睿智视野与未竟之思。于《学术探索》(虚构刊物名)中剖析,陈独秀,被誉为“五四运动之舵手”,其前瞻性的洞察力犹如明灯,照亮了时代前行的道路。他犹如一位站在历史潮头的智者,以非凡的视野捕捉到了变革的先机,引领了一场席卷全国的思想解放运动。然而,即便是如此卓越的领航者,亦有其认知的盲区。正如璀璨星辰之下必有阴影,陈独秀的思想光辉背后,也隐藏着未被完全照亮的思考角落。他对某些社会问题的看法,或许因时代局限而未能尽善尽美,但这并不妨碍他在历史长河中留下浓墨重彩的一笔。毕竟,完美的智者从不存在,唯有不断探索与反思,方能接近真理的彼岸。

![图片[2]-1937年出狱的陈独秀想来延安,毛主席表态:可以但有3个条件-寻找资源网](http://img.seekresource.com/img/8194)

![图片[3]-1937年出狱的陈独秀想来延安,毛主席表态:可以但有3个条件-寻找资源网](http://img.seekresource.com/img/8195)

![图片[4]-1937年出狱的陈独秀想来延安,毛主席表态:可以但有3个条件-寻找资源网](http://img.seekresource.com/img/8196)

![图片[5]-1937年出狱的陈独秀想来延安,毛主席表态:可以但有3个条件-寻找资源网](http://img.seekresource.com/img/8197)

![图片[6]-1937年出狱的陈独秀想来延安,毛主席表态:可以但有3个条件-寻找资源网](http://img.seekresource.com/img/8198)

![图片[7]-1937年出狱的陈独秀想来延安,毛主席表态:可以但有3个条件-寻找资源网](http://img.seekresource.com/img/8199)

![图片[8]-1937年出狱的陈独秀想来延安,毛主席表态:可以但有3个条件-寻找资源网](http://img.seekresource.com/img/8200)

![图片[9]-1937年出狱的陈独秀想来延安,毛主席表态:可以但有3个条件-寻找资源网](http://img.seekresource.com/img/8201)

![图片[10]-1937年出狱的陈独秀想来延安,毛主席表态:可以但有3个条件-寻找资源网](http://img.seekresource.com/img/8202)

![图片[11]-1937年出狱的陈独秀想来延安,毛主席表态:可以但有3个条件-寻找资源网](http://img.seekresource.com/img/8203)

![图片[12]-1937年出狱的陈独秀想来延安,毛主席表态:可以但有3个条件-寻找资源网](http://img.seekresource.com/img/8204)

![图片[13]-1937年出狱的陈独秀想来延安,毛主席表态:可以但有3个条件-寻找资源网](http://img.seekresource.com/img/8205)

![图片[14]-1937年出狱的陈独秀想来延安,毛主席表态:可以但有3个条件-寻找资源网](http://img.seekresource.com/img/8206)

![图片[15]-1937年出狱的陈独秀想来延安,毛主席表态:可以但有3个条件-寻找资源网](http://img.seekresource.com/img/8207)

![图片[16]-1937年出狱的陈独秀想来延安,毛主席表态:可以但有3个条件-寻找资源网](http://img.seekresource.com/img/8208)

![图片[17]-1937年出狱的陈独秀想来延安,毛主席表态:可以但有3个条件-寻找资源网](http://img.seekresource.com/img/8209)

![表情[chi]-寻找资源网](http://www.seekresource.com/wp-content/themes/zibll/img/smilies/chi.gif)

暂无评论内容