向红琼(资料图)

01 从甘田坡走出来的“狠角色”

向红琼的故事,得从贵州凯里的甘田坡农场说起。那地方山风刮起来像刀片,冬天冻得人说话都冒白雾。可1974年,她16岁,偏偏就被派去那儿当知青。

别人下地干活是为了混口饭,她是靠硬啃书,把白天的疲惫往夜里塞。苞谷地里收工回去,别人打牌,她抱着一本皱得不成样子的专业书,一脸“谁敢来打扰我就死给你看”的架势。

两年后,她从农场跳到盐业公司做小职工。那会儿凯里城里的人都知道:有个苗族姑娘,脑袋超用命,白天干活、晚上补课,跟外面那些混日子的完全不是一个频道。盐业公司的人背地里说她是“要从厂房里杀出去的那种人”。

她还真杀出去了。

1979年,21岁的她一路硬啃考上贵州农学院。那时农村娃能考上大学已经是“全村荣耀”,更别说她这种半工半读、靠自学爬上来的。大学四年,她像换了条命,知识开闸一样灌进她脑子。别人谈恋爱、逛街、看电影,她在实验室里研究植物病理,对着显微镜能看一整夜。

毕业后,她留校当老师。按逻辑,她应该安安稳稳在学院里混个资历、讲讲课、顺便带带学生,可她偏偏不走寻常路。

她继续拼命往上爬。

攻读硕士,换学校;读博士,又换到更大的平台。西北农大、华南农大之间来回跑,别人读研读得死去活来,她读研读得像在赶着人生加速度。

到1999年,她已经是副教授,一年后评上教授,顺手升成了植保系副主任,成为学院里那种“一看就难惹”的狠人。

按说,这人生已经够体面了:一个从农场走出来的苗族姑娘,靠学识叼住命运的喉咙,一口气读到博士,爬到教授,几乎把同龄人甩得不见尾灯。

可是,你也知道,从来没有人会满足于“够了”。

就在所有人以为她会继续在学术界扎根的时候,她突然来了个骚操作:2002年,她跳出了校园,直接跨到六盘水市政府,职位还是——副市长。

这跨度,不是正常人常规能跳过去的那种。

在当年的贵州政坛,这种跳法就像你明明是个植物病理学博士,转头就开上了行政主赛道,还从中段起跑。学院里有人压低声音说:“她这升得太快了吧?怎么做到的?”也有人揣测她年轻时“确实漂亮”,是不是有人特别赏识。

揣测就是揣测,我不会造谣,但这种“奇异升迁速度”本身,就是故事里天然的火药味。

从这一步开始,她的人生彻底告别了显微镜和课堂,换上了另一套游戏规则。

而这一步,埋下了之后所有戏剧性坠落的种子。

02 仕途加速器开启,向红琼的“风口”永远比别人来得快

六盘水副市长,这个起点落在向红琼头上时,贵州政坛不少人心里都咯噔了一下。

学界与官场,本来就像两条互不相干的河流。普通教授想摸到处级岗位,得熬到头发变银色不说,机会还得靠天时地利人脉。而向红琼是怎么走到这步的?官方履历当然不会写隐秘的过程,只告诉你:她能力强、资历好、学历高,组织需要她。

但问题来了:贵州当年那么多博士、教授、专家,凭什么是她?

没人敢公开讨论,但私下里,猜测像野草一样长得飞快。

有人说她当年读博期间,就已经被某些“资源圈”注意到。也有人悄悄提起,向红琼年轻时确实亮眼,气质干练,有点那种“走进会议室就能让人第一眼记住”的存在感。说啥的都有。

我不添料,但我能明确说一句:这种跨界提拔,从学术界一脚跨到市府大院的,绝不是靠考试就能考出来的。

而进入市府之后,她像终于找到自己真正的赛道一样,冲得飞快。

她挂职的位置一次比一次精妙:

先去工行个人金融业务部做副总经理挂职一年,金融这东西,普通厅局干部一辈子都摸不到。她偏偏能去,偏偏能看项目、看钱流、看资源怎么整合。

接着,又被派去三峡集团科技与环保部门挂职。三峡是中国最顶尖的资源平台之一,项目是全国级别的,能进去,就等于给自己镀了一层金光闪闪的“核心资源”金边。

很多干部一辈子想不到的机会,她三四年里集齐了。

而这种速度,就意味着一个事实:有人在推着她往上走。

但是谁?怎么推的?没人说,没人敢问,连她自己也从没解释过。从制度上讲,她走的确实是正常流程,可正常流程里,也有“不对称优势”。

她拿到了别人拿不到的风口。

2008年,她空降贵州省气象局当局长。气象局听起来不起眼,但在贵州,那种山地性灾害频发的地方,气象是实实在在的政府关键部门。在那里,向红琼第一次真正掌握“资源”。气象预算、工程、设备、科研、合作……什么都有,且都比较干净,不容易出事。

但她不是来养老的,她像按了“加速键”。

三年后,她跳去了黔南州。不是副州长,而是州委副书记、代州长。再过几个月,她就成了贵州省历史上少见的女州长。

这时候,贵州官场的气流开始变得不同。

她台上讲话,眼神凌厉又稳。整个黔南州的干部最怕开州长办公会,因为向红琼的风格是:不上纲上线,但句句带压迫感。她是理学博士出身,讲话逻辑冷硬,听起来像在做论文答辩,只不过答辩的是别人的仕途。

台上一个冷眼,就能让县里的干部心里直冒汗。

可越是这样,越没人相信她只是靠学历上来的。

有一位当时在州政府工作的人后来回忆(公开访谈可查到):

“她说话时不怒自威,你能感觉到那不是装的,而是她觉得自己真的掌控全局。”

而掌控全局的时候,她开始认识越来越多的人,项目、人脉、商界、工程队,像潮水一样向她涌来。

那几年黔南州的建设项目密集,工程体量大,预算丰厚。官场里有句话:“你坐在那个位置,只要你想伸手,机会不会少。”

而向红琼就在那个位置,而且她升得那么快,周围人自然会用“资源链的角度”去看她。

她自己可能也没意识到,从她跳进仕途那天起,她的人生轨迹已经从“靠能力爬”切换成“在旋涡里漂”。

这个旋涡,就是后面她整个人被卷进深渊的真正原因。

03 黔南女州长,台上讲廉政,台下翻工程账

向红琼真正开始“变味”,是在黔南州长那三年。

那段时间,她几乎每天都站在聚光灯下:开大会、调研、接待、宣讲廉政……她的履历里,那些体面到发光的照片,就是在这几年拍出来的。她讲廉洁讲得动情,语速快得像要把全州干部打一针预防针一样。

干部们对她最深的印象是:飒且狠,嘴上不讲废话。

可惜,她越讲廉洁,台下的味道就越明显地不对劲。

她的第一次“站台”,就让很多人后背发凉。

那是一场本该很普通的推介会。某个商人推学校项目,正常流程是由教育局、发改委等部门根据资金和需求去评估。可那天,这个商人的项目突然“被州长看见”了。

不只是看见,她还在会上亲自替对方说话,像是替他背书一样。

政务系统里的人都明白:州长亲自点名支持什么项目,基本就默认通过了。果不其然,那位商人后来顺顺利利拿到了项目。工程队开工那天,他心里有多兴奋没人知道,但他提着的那两袋子“感谢费”,倒是简单粗暴地说明了一切。

那两袋里,装着900万元。

这不是传闻,这是后来案件材料里明确查实的。

而这900万,只是开胃菜。

某个本已招标完毕的项目,按理说再没有任何人能插手。但当时县里接到一个来自州里的电话,内容没写明,但语气让人无法拒绝。两天后,施工方换了人。原因不用问,大家心里都明白。

事成之后,那位新施工方的老板很懂规矩,悄悄给她送了84万。数字不算夸张,但象征意义巨大:她不仅能“推”,还能“换”。

黔南那几年,大大小小的项目像雨后春笋。道路、学校、园区、棚改……项目越多,机会就越多。向红琼的权力结构慢慢变形:秘书、司机、身边工作人员开始被商人盯上;商人酒桌上默认她是能一锤定音的“关键门槛”;工程队老板会在谈合同前先问一句:“那边的意思拿下来没有?”

而所谓“那边”,指的就是她。

她的案情材料里有一句特别刺眼:

“2013年至2016年,她在工程项目和项目结算方式上提供帮助,收受财物超三千万。”

三千万不是小数目,更不是偶然能碰到的“运气”。这是一个成熟的金钱循环系统:项目、老板、州长、利益链。

更讽刺的是,她在台上讲的是“清风黔南”,台下走的是“暗路黔南”。每一次公开讲话,她都把“廉政”挂在嘴边,一字一句像刀锋一样“教育别人”。

但每一次私下交易,她都像走惯了门道一样精准:不直接拿,放一段时间再“接受”;退回一次做姿态,然后再通过别人“转回来”。

这不是冲动,而是套路。

而真正让人后背发麻的,是她对自己家庭的处理方式。

她的弟弟、妹妹在她当州长期间突然“事业腾飞”:项目接得一个比一个大,工程做得一个比一个顺。没人说破,但所有人都知道,黔南的工程界有一句低声流传的话:

“只要过了她那道门,后面都是通的。”

她不是护家,是把家族一起推进这个旋涡。

你很难说她是被权力腐蚀,还是她在权力里找到了自己真正的欲望。

表面上,她代表政府、代表纪律、代表体面;私下里,她在工程标书背后摸着金钱的脉搏。

权力这东西,就是一面镜子。

她看着镜子里的自己,看到的是女州长的光、博士的风光、厅官的荣耀。

但镜子背面,已经是一副彻底被钱和关系侵蚀的脸。

她当时不知道,镜子总会翻过来,而且翻得比她想象的更快。

04 一人升官,全家坐上“顺风车”,结果全家栽在同一条沟里

向红琼当州长时,黔南的干部私下最怕的不是被她训,而是听到一句莫名其妙的风声:

“她弟弟来谈项目了。”

这句话在当地意味着什么?

意味着:

招标文件还没发,你最好先准备好心态。

评标专家还没开会,你最好心里有数。

你是否能承接,已经不是按程序算,而是按“关系链条”排座位。

向红琼从来没公开替弟妹说过话,但风比话更快,她坐的位置决定家人的位置。

而家人,也非常懂事,懂得什么叫“权力红利”。

她的弟弟开始“接项目”。不是那种小维修、小绿化,而是真金白银的大工程:校舍扩建、园区建设、基础设施……没有哪个兄弟能突然把业务做到这种规模。谁都知道他不是靠资质吃饭,而是靠“姐姐的风向”。

她的妹妹也没闲着,和工程队、材料商来往密切,合作方式五花八门,利润分成也干净利落。只要向红琼还在那个位置,项目就像自来水一样往家里流。

黔南地方上那几年有一句话特别阴凉:

“她一个人当州长,带富了两家人。”

这话听着像夸奖,其实是骂。

而更讽刺的是,她的家人并没有意识到自己在刀尖上跳舞。他们把权力当成家庭资产,把项目当成“天降运气”。有人甚至拍胸口说:“这几年是黄金期,要抓紧。”

抓紧?

抓到最后是一家人抓上手铐。

2022年3月,她被查的那天,她弟妹的表情是蒙的。

因为他们从来没想过:向红琼一倒,全家都得倒。

纪委的人一句话说明了一切:

“这些工程,哪个不是你们姐弟三人互相递信号、互相照应?”

那一刻,向红琼的心应该彻底裂开。

不是因为贪腐曝光,而是因为她终于明白——

所谓“帮家人”,本质是在害家人。

她把弟弟、妹妹推上了“权力的高速公路”,让他们以为自己在顺风车上飞。

结果那不是高速,是悬崖路。

她以为能凭一个“州长”的面子撑住全家人的生意版图,结果是用公权力把他们送进了看守所。

向红琼手写的忏悔书

在忏悔镜头里,她哭得最凶的不是“三千万”,不是“十二年”,而是一句:

“如果我弟找我帮忙,我要是狠一点,一点都不肯帮,他也不会坐牢。”

狠一点?

她当年不是狠不下去,是不愿狠。

因为亲情、面子、利益、虚荣混在一起,她根本没想过停。

越帮越深,越深越乱,越乱越拿不住,最后全家一起断了线。

向红琼崩溃时说:

“怎么处理我都可以,但一家三个人坐牢是什么意义?”

意义?

意义就是权力最残酷的真相:

它不会只惩罚本人,它惩罚的是你周围所有沾过光的人。

一个州长最深的罪,不是收了多少钱,而是把家庭变成一场共同犯罪的悲剧。

外人看,是“鸡犬升天”;

后来才知道,是“一锅进笼”。

这就是她人生最浓重的黑影,比三千万受贿更刺眼,也更悲凉。

05 收了退,退了又收,自以为“洗干净”,结果洗出更脏的底色

向红琼落马后,纪委的通报里有一句话非常辣眼:

“将违纪违法钱款收了退、退了又收。”

这不是一般的贪,这是“套路型贪”。

她不是伸手太快,而是伸手太精。

那几年,她坐在黔南州的最高位置,各类“项目老板”像闻到味一样找上门来。有人提着袋子,有人带着合同,有人说是“心意”,有人说是“辛苦费”。

普通贪腐是“拿了就藏”。

她不是。

她玩的是精算。

第一次有人送钱,她心里肯定是明白的:收,就是风险。不收,就是把这条关系链砍断。

于是她用了一个特别戏剧化的动作:

先收,然后退回去。

退的时候很漂亮,甚至带点“政治气味”:

“不合规,我不能收,你们这样我很难做。”

这种“道貌岸然”的退法,会让送礼的人误以为她是个清官,是不好意思当场撕破脸。

退钱这一步,是“姿态”。

可只要姿态做够了,她会在很短的时间内,再通过别的渠道让钱“回到她手上”。

有的通过朋友转,有的通过特定账户,有的通过“合作名义”,有的是让对方“换个方式再送来”。

这就好像她心理上一直坚持某种荒唐的原则:

“我退了钱,就证明我心里有底线;我再收回来,就是你们主动坚持。”

逻辑荒诞,但她显然信了。

她不是“不敢贪”,而是想“贪得体面一点”。

甚至有人后来在专题片中提到:她在组织函询时玩文字游戏,不讲重点,只讲“自认为安全的部分”。她以为自己聪明到可以用语言绕过调查,把钱退过一次,就等于给自己洗了一层清漆。

这种自欺欺人的心态,是这个案子最黑色幽默的地方。

比受贿本身更让纪委火大的,就是这种“既想吃肉,又想抹嘴”的两面人风格。

更讽刺的来了:

她越是试图“洗干净”,

纪委越能看出她到底有多少“脏”。

收、退、再收,就是一种完美的证据链。

纪委能从资金流里看到时间差,能从账户里看到轨迹,也能从她“退钱”的动作看出她更大的问题:

她知道不能收,但她更知道自己舍不得不收。

退钱只是心理安慰,真正的贪念一点没少。

案卷里记录得清清楚楚:

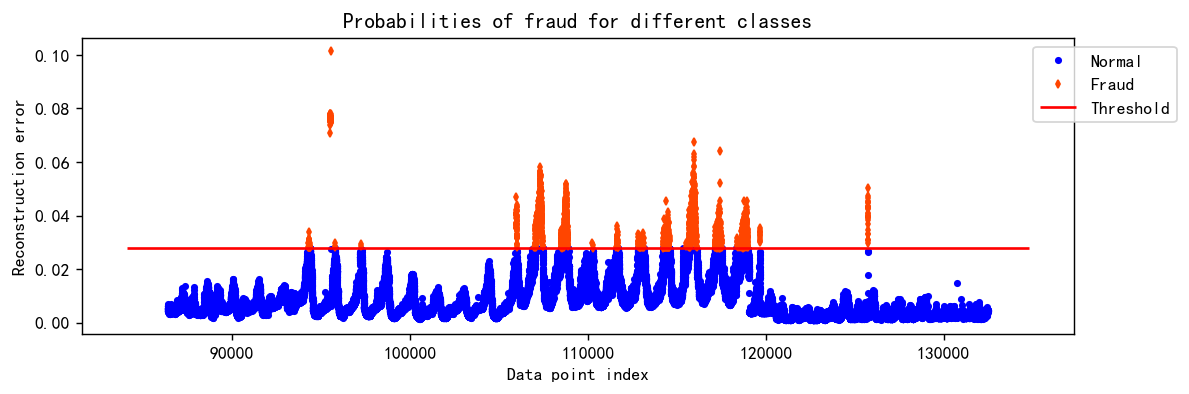

2013到2016年,她在工程项目和结算方式上为他人提供帮助,受贿 3259 万余元,其中有 1487 万是“正在路上,还没送到她手里”的未遂款。

也就是说,钱还没来得及到她背包里,她已经被抓住了。

她以为自己能用心理技巧绕开系统,

系统用冷冰冰的数据告诉她:

你所有的小聪明,都是证据。

而她最自豪的“聪明手法”,反而成了纪委对她评价中最刺目的标签:

“搞两面派、做两面人。”

收得干净?

退得漂亮?

再收一次更干脆?

最终变成一行扎硬邦邦的字,写进中央纪委的公开文章里,成为全国干部培训课件的反面案例。

对她来说,这不是羞辱,是判词。

她以为自己在权力世界里打的是高端局,

结果在纪检的眼里,就是一个把贪腐玩成“连环套”的教科书式典型。

当她以为自己能掌控风险的时候,

她已经站在了深渊中央,只是自己不知道。

06 从“班长”到“囚犯”,十二年铁窗后的喉咙哽咽给谁听

2022年3月,向红琼的名字第一次出现在“涉嫌严重违纪违法,接受审查调查”的通报里时,黔南州许多人都愣了。

不是因为她没问题,而是大家没想到,她的问题大到这种程度。

纪委的人把她带走那天,黔南州府大楼的空气都僵住。她以前走过走廊,鞋跟声干脆有力,身后跟着半个办公室的人。那天她被带走,整个楼像突然降温十度。

她被带上审讯椅的那一刻,估计连她自己都没准备好接受一个事实:

从州长到被查,没有缓冲,没有过渡,只有坠落。

她进留置点的第一夜,就开始坐不住。

巡视灯照着,她翻来覆去睡不着,脑子里不是工作,也不是家庭,而是那三千万里每一笔到底从哪来、怎么来的、是不是填进了笔录里。

她以前开干部大会时一句话能压住一屋子人;那晚,一个审讯室的门,就把她整个人压得喘不过气。

越往后,她越清楚一件事:

以前所有让她觉得“没关系”的事,现在都有关系。

钱流轨迹能查。

项目决策能查。

电话记录能查。

身边人的供述更能查。

她以为自己有些“干净的边界”,结果那些边界在真证据面前像纸糊的一样。

到后来,她不得不说实话。

不只是因为证据放在那里,更因为她意识到:

如果她不主动交代,她弟妹那边更可能重判。

在她供述的时候,有些细节连办案人员都愣了一下:

“你当时不是退了吗?怎么又……”

她只能低头回答:“后来又收回来了。”

那些“洗干净”的戏码,被她亲手撕开。

接下来的那一年,她的生活像被放进绞肉机:

双开、移送审查起诉、批捕……

每一个程序都像在提醒她一个残酷事实:

你不是博士,不是厅官,不是州长,你只是犯罪嫌疑人。

2023年9月1日,安顺中院开庭审判她受贿案。

法庭里,她不再是那个站台讲话的向红琼。

油光的头发没了,皱纹明显得像突然被刻出来。

她坐在被告人席上,一句一句听法官念:

“受贿数额特别巨大……十二年有期徒刑……罚金一百五十万元……”

这是她人生第一次被正式判定:

过去的荣耀,都作废。

她当庭表示服判、不上诉,像认命,也像认输。

她知道自己过去三十年的履历,现在只剩下一行最刺眼的字:

“受贿3259万。”

判决后的那些影像,是她人生最刺眼的“对照组”。

在电视专题片《一严到底》里,她哭着说:

“我作为政府的班长,讲廉政、讲作风,我自己却……”

这段话播出时,全国干部培训班里坐着的那些人都沉默了。

她以前站在台上训别人,现在被作为反面案例,反复播放。

到了第二年,《镜鉴》里,她的破防更加明显:

“我要这种拿不稳、睡不着,只对审判有用的钱来干什么?”

“有几个家庭像我们这样悲惨?”

镜头拉近,她的眼睛红得像被灼过,

但她的忏悔终究带着一种奇怪的晚悟:

她说“我害了弟弟妹妹”,

但她从来不提自己是怎么一步步把家人拖进泥潭的。

人不是突然变坏,

她是把自己的底线剪成一根一根的线,

到最后连线都成了网,把全家兜进去。

她的落幕,很戏剧,也很现实:

台上喊廉政的女州长,台下三千万的账;

镜头里哭喊“后悔”的眼泪,法院里十二年的铁窗;

她曾带着光鲜走过的路,如今被重新划出界线,警示别人不要再走一次。

她的哭声,不是给公众的。

不是给纪委的。

不是给法官的。

她哭给自己听。

因为那是她第一次清醒看到——

她这一生最狠的不是别人对她的审判,

而是她对自己的背叛。

07 十二年铁窗不是结束,而是她人生最刺痛的注脚

向红琼的故事,从外面看,是又一个厅官落马的常规新闻;

从里面看,是一份掰开来就能闻到金钱腐败味的样本;

从她自己看,是一场走到最后连自己都不敢回头照的崩塌。

她以为自己靠学历、靠努力撑起的那段荣耀,会在别人眼里留下一份体面;

结果现实告诉她:

一个州长的功劳再漂亮,也扛不住三千多万的黑钱。

她的履历一页页翻过去,很顺,甚至顺到让人怀疑人生;

可她的命运翻过去,也快,快到像突然有人把整本书扔进火里。

她哭得再真,也改变不了一个冰冷事实:

她的忏悔来得太晚,代价太大。

州长的办公桌、博士的头衔、厅官的出场排面、会议上的话语权……

这一切在审判书面前,全都蒸发得干干净净。

真正可怕的不是她贪得多少,

而是她以为自己能同时扮演两个角色:

在台上当清官,在台下当生意人。

这是她最大的幻觉,也是她整个崩塌的源头。

更荒诞的是——

她以为帮家人,是爱;

结果把家人一起推进深渊;

她以为退钱,是聪明;

结果变成纪委教材;

她以为自己能稳住;

结果连自己的命运都拿不住。

她不是被别人害的。

她是被自己“以为自己不会出事”的那点天真害的。

人啊,到最后,毁掉自己的从不是那笔钱,而是那句“再来一次应该也没事吧”。

向红琼的一生,就是这句自我欺骗的终点站。

她留给世人最刺耳的一句话不是“我后悔”,

而是她曾经那句冷冰冰的自白:

“诱惑太多。”

诱惑从来不会自己长腿跑过来,

诱惑是你在心里给它留了门缝。

当年她用学历和努力敲开仕途的大门,

如今却因为自己的贪念,让大门重重关上,再也开不了。

这不是戏剧,

这是现实里最冷的现实:

你站得越高,摔下来时越疼,

摔落时砸烂的不只是自己,还有一家人的命运。

她的人生已经定格。

留给后来人的,不是同情,不是唏嘘,而是一个警告:

权力不是护身符,是高压线。

靠努力爬上去的人,

往往是靠贪念掉下来的。

原创:冯艾温

来自:趋势观察所

*全篇为叙事化写作,部分情节仅为文学处理,请当故事阅读。

![图片[2]-贵州女州长向红琼的两面人生,台上讲廉政,台下收三千万,一家三人全进牢里-寻找资源网](http://img.seekresource.com/img/13262)

![图片[3]-贵州女州长向红琼的两面人生,台上讲廉政,台下收三千万,一家三人全进牢里-寻找资源网](http://img.seekresource.com/img/13263)

![表情[chi]-寻找资源网](http://www.seekresource.com/wp-content/themes/zibll/img/smilies/chi.gif)

暂无评论内容