重庆大学,启动了搬迁!

我想,这应该是重庆大学的二次“西进”。

第一次,是在2002年。

那一年,重庆大学正式启动了虎溪校区建设,并于2005年10月建成并投入使用。

同年,首批7000名学生入住,这也是大学城的首批学子。

第二次,就是在最近。

据重科城微报道:重庆大学电气工程学院2025年将在完成搬迁!

这次搬迁集中包括了:老校区(A区)电气工程学院、输变电装备技术全国重点实验室,将搬迁到新校区(虎溪校区)第一实验楼、工科实验大楼、科学中心。高压实验室暂时保留在A区。

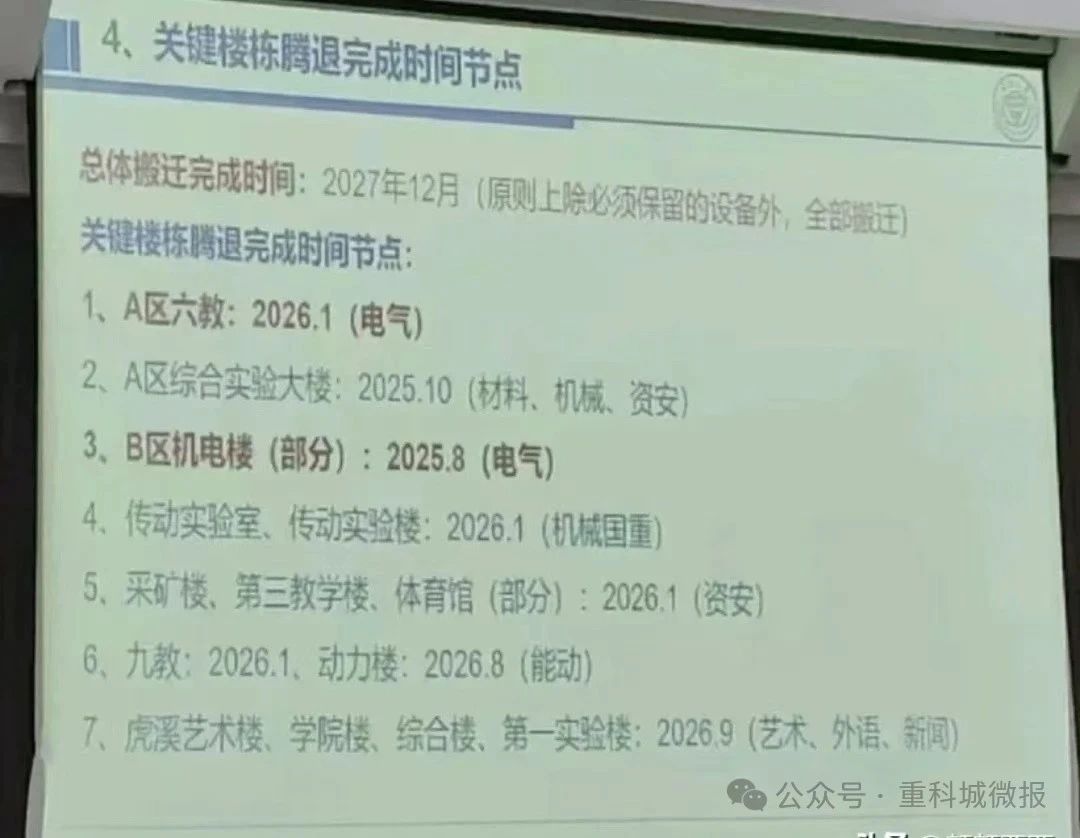

根据计划,此次搬迁工作只是第一阶段,后续搬迁工作将持续到2027年12月,原则上除必须保留的设备外,全部搬迁。

其中,在2026年完成A区六教,B区机电楼(部分),其中电气部分在2025年完成搬迁,其它相关部分在2026年完成搬迁。

完成全部搬迁后,则意味着:重庆大学的主体全部迁入科学城核心区。

高校“搬迁潮”。

60年代,由于历史特殊原因,清华、北大、华工、南大等部分专业外迁。

迁入地主要集中在四川、陕西等地的山区。

大名鼎鼎的西南交通大学,就是那时迁入四川的。

如今,高校外迁,趋势再现。

我查询资料发现,如今不论是北京、西安、武汉…当然,还有重庆,名校搬迁的案例正在发生。

从卫星地图看,目前重庆高校比较集中的两个区,沙区和南岸区。

沙区的高校分布在沙坪坝中心城区和重庆大学城两大区域。

沙坪坝中心城区虽然面积有限,但拥有重大、西政、川外、重庆师大四所著名高校,还有一系列知名小学和中学。

重庆大学城,基本汇聚的都是重庆知名学府的新校区。截至目前,大学城拥有14所大学8所小学4所中学,在校师生人数超过20万。

重庆大学启动新一轮搬迁,对于大学城来说,无疑又将是一波新的人口流量红利。

之前,我访谈了一位重庆大学城的教授,迄今为止,他与大学城结缘18年的时间。

“这里很辽阔!”对于区域的变化,他深有感触,如今重庆大学城汇集多所名校,人气不断上升,每天有100户新增户口,快递件每年新增两万件,且新的产业多,日新月异。

双赢局面?

为什么重庆的优质教育要往大学城走?

我想,根据此前发布的《建设西部(重庆)科学城环大学城创新生态圈实施方案(2022—2025年)》道出了其中的大逻辑。

我注意到,方案中明确提到:“大学城与科学城深度融合”为一条主线。

整体构建“一区、一带、N个小生态”空间格局。

“一区”即大学城中央科创核心区,“一带”即大学城科创经济带,“N个小生态”即围绕重庆大学、陆军军医大学、重庆医科大学、重庆师范大学、四川美术学院、重庆科技学院、重庆城市管理职业学院、重庆电子工程职业学院和重庆建筑科技职业学院等高校形成的若干(N个)创新小生态。

因此,我们看到,相关大事件在持续发生。

总投资42亿元,重庆大学科学中心落户大学城虎溪校区;

金凤软件园开园,吸引了中冶赛迪、中关村智库、金蝶软件等13家高新企业已经集中入住,项目投资金额高达69亿。

…

事实上,重磅项目投入的背后,这是重庆在下一步大棋。

1+1+4格局

科学城+大学城

重庆将高端科研项目陆续集中到这个区域,未来能吸引大量的优秀人才来聚集,形成创新的生态圈。

对此,重庆设定了具体目标:力争到2025年,将环大学城创新生态圈打造成为立足成渝、面向西部、辐射全国的未来产业动力源和战略产品策源地。

累计打造各类科技创新基地65个,创新创业载体面积超40万平方米,累计引育科技型企业500家、高新技术企业100家,引聚高层次人才1200人,培养专业技术经理人50名,汇聚各类创投基金总规模达到20亿元,基本建成环大学城创新生态圈。

大学城立志打造成为“产学研用”一体化融合发展的典范之作。

现目前在国内,“产学研用”一体化融合发展做得最好的,我想到的一定是:

北京海淀区+中关村

我注意到,就在上个月,《2024年中关村科学城独角兽企业高质量发展报告》正式发布。

根据《报告》显示:北京在全国独角兽企业的数量上位居首位,海淀区尤为突出。截至目前,海淀区独角兽企业达50家,占北京独角兽企业总量的44%。

不仅如此,海淀区的独角兽企业总估值约3000亿美元,显示出该地区强大的创新和融资能力。

北京海淀区+中关村,从行业来看,集成电路、新能源、人工智能和医疗健康等前沿科技领域尤为引人注目。

报告显示,该区的独角兽企业中,超过25%专注于人工智能领域。

如今,重庆科学城+大学城的产业重点布局,亦是如此。

这个是重庆未来发力的主方向。

重庆“1+1+4”城市新格局

当然,对于这次重庆大学的搬迁,有人对老沙区的前景表示出了担忧。

这点,我倒认为,这多虑了。

一方面,重庆大学老校区要搬,但并不是全搬,还有很多专业在老校区,比如文科艺术类专业。

这正好借助老沙区的人文优势,在这些文科艺术类专业上进行发力,搭建好平台,引入更多外部优质资源。

而另一方面,我也很关注,老沙区接下来能否通过高校的搬迁,还有旧城改造,腾挪出一些地块将交通路网进行提档优化。

比如,沙正街这条主干道,从我30年前在沙坪坝上小学开始,都几乎没变过,依然是双向四车道。

但现在随着私家车的普及,这样的主干道配置,加之一条主干道上全是学校,道路拥堵的现象非常明显。

还有就是停车位问题,现在私家车不能再随意进出高校,光依靠现有的老社区车位配置,难以满足庞大的流动车辆,而这也会导致堵车现象。

重庆高校“搬迁潮”的背后,是城市新格局加速形成。

重庆呈现1+1+4格局,即:中心城区+科学城+水土新城、空港新城、龙盛新城、江南新城。

- 西部:科学城1198平方公里

目标定位:是“科学”与“城市”的融合体,是产、学、研、商、居一体化发展的现代化新城,是面向未来科技、未来产业、未来生活的未来之城。 - 中部:中心城区1064平方公里

集中发展商业商贸,文旅。

- 北部:

水土新城114平方公里

包含北碚区水土、复兴两个街道,是两江新区打造万亿级先进制造业基地的重要组成部分。重点围绕“两高三心”一高新技术产业园、高端人群居住区和数据处理中心、电子信息软件研发中心、医药外包服务中心的产业定位。 - 空港新城31平方公里

产业定位:以“公园城市、宜居宜业”总体定位,划分“公园东区、公园中区、公园北区”三大产业空间分区,重点培育“同茂大道商业商务带、秋成大道创新创意带”两大产业带和“国际商务中心、公共服务中心、智慧创新中心、文娱创意中心”四大产业核心。

- 东部:

龙盛新城336平方公里

现代化新重庆建设的重要支撑,被赋予“重庆产业发展核心区”的定位,区域内汇聚了中新示范项目、重庆自贸试验区等重要开放平台。

2024年元旦,两江新区管委会迁址龙盛,打造两江政务新中心,加速推进产城共融发展。

江南新城303.59平方公里

通过建设江南新城、打造主城第三增长极,可为建设“重庆二环沿线万亿工业板块”提供广阔的战略平台和重要支撑。

同时,作为重庆向南出海大通道的桥头堡,南岸区和巴南区还是重庆联系广东、广西、云南、贵州等省份的重要门户。

教育,是重庆吸引人口流入的利器。

昨天,我参加“2025重庆置业趋势发布会”时,嘉宾用一组数据分析到:

去年,外地客群在重庆买了5000套房。

细分客群来源来看,一半都是四川客户买走的。剩下的是贵州、湖北,还有北上广一线城市。

外地客户/重庆整体成交=10%

如今,重庆教育发展总体水平已正式进入全国中上行列,西部第一方阵。

而重庆基础教育水平,更是已经坐稳西部第一。

教育强,则重庆强。

![图片[2]-重庆高校“搬迁潮”,来了!-高等教育论坛-教育-寻找资源网](http://img.seekresource.com/img/9048)

![图片[3]-重庆高校“搬迁潮”,来了!-高等教育论坛-教育-寻找资源网](http://img.seekresource.com/img/9049)

![图片[4]-重庆高校“搬迁潮”,来了!-高等教育论坛-教育-寻找资源网](http://img.seekresource.com/img/9050)

![图片[5]-重庆高校“搬迁潮”,来了!-高等教育论坛-教育-寻找资源网](http://img.seekresource.com/img/9051)

![图片[6]-重庆高校“搬迁潮”,来了!-高等教育论坛-教育-寻找资源网](http://img.seekresource.com/img/9052)

![图片[7]-重庆高校“搬迁潮”,来了!-高等教育论坛-教育-寻找资源网](http://img.seekresource.com/img/9053)

![图片[8]-重庆高校“搬迁潮”,来了!-高等教育论坛-教育-寻找资源网](http://img.seekresource.com/img/9054)

![图片[9]-重庆高校“搬迁潮”,来了!-高等教育论坛-教育-寻找资源网](http://img.seekresource.com/img/9055)

![图片[10]-重庆高校“搬迁潮”,来了!-高等教育论坛-教育-寻找资源网](http://img.seekresource.com/img/9056)

![图片[11]-重庆高校“搬迁潮”,来了!-高等教育论坛-教育-寻找资源网](http://img.seekresource.com/img/9057)

![图片[12]-重庆高校“搬迁潮”,来了!-高等教育论坛-教育-寻找资源网](http://img.seekresource.com/img/9058)

没有回复内容